親族としてお通夜に参列する際、ふるまいやマナーに、ご不安はありませんか?

特に、一般客ほど遠くはないものの、ご遺族様ほど故人様との関係が近くはない場合、立ち振る舞いに戸惑うこともあるかもしれません。

この記事では、親族に求められる服装や振る舞いのマナー、香典事情や、お通夜の席でお手伝いできることをご紹介してまいります。お通夜の前日~当日の流れも確認しながら、親族の1人としてスマートな対応を目指しましょう。

お通夜・お葬式における親族とは?

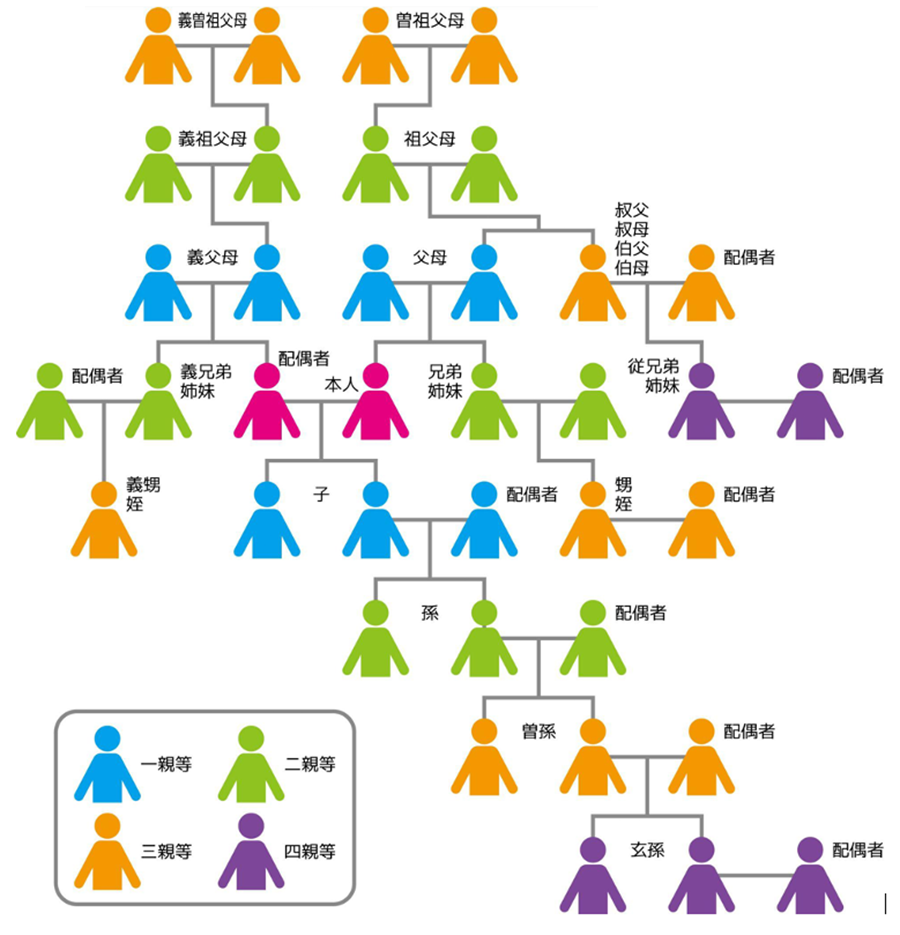

そもそも親族とは、民法上「6親等以内の血族、配偶者及び3親等内の姻族」を意味します。

伯父(叔父)・伯母(叔母)は3親等、いとこは4親等、祖父母の兄弟の孫は6親等になります。法律的な解釈はともかく、どこまで親せき付き合いをしているかはその家庭によります。お通夜では、3親等、一般的にはおじおばから甥姪までを親族と考えてよいでしょう。

お通夜の前に弔問に伺うことも

身内やごく親しい親戚であれば、訃報を受けてからすぐに弔問に伺います。通夜、葬儀・告別式のすべてに参列しましょう。ただし、親族の考え方は地域によって異なる場合もあります。地域独特の風習がある場合は、事前に年長者に問い合わせましょう。

また、現在は社会情勢により葬儀の規模を縮小して行なわれるケースも増えています。故人様に兄弟が多い場合は、3等親までとはいえ大人数になることもあるでしょう。故人様やその配偶者、お子様など最も近しい御遺族様の意向で、通夜や告別式に参加する親族を制限することもあります。

また、3等親の親族でも高齢、妊婦、赤ちゃんがいるなどの理由で参加が難しい方は無理しないようにしましょう。

反対に、4親等の親族でも故人様と親しく、遺族から了承を得た場合は3等親の親族でなくても訃報を受けたらすぐにかけつけてもかまいません。

親族の服装は、正喪服または準喪服

喪服には正喪服・準喪服・略喪服の3つの格式があります。正喪服とは、男性では黒紋付またはモーニングコート、女性は黒無地和服または黒のドレスです。

近年では、親族は正喪服ではなく一般参列者と同様の準喪服での参列が一般的になっています。準喪服とは、男性なら黒いスーツに黒いネクタイ、白シャツで黒のビジネスシューズ。女性は黒のワンピースまたは黒のアンサンブルでストッキングや靴も装飾のない黒が基本となります。

目安としては、喪主もしくは3親等までの親族がお亡くなりになった場合には正喪服、遠い親族であれば準喪服を選ぶとよいです。ご遺族様よりも位の高いお洋服の着用は失礼にあたるため、参列者に気を遣わせないためにも、親族側ではきちんとした服装を意識しましょう。

お通夜では略喪服、葬儀には準喪服を選ぶのがマナーとされていますが、親族の場合はお通夜から純喪服を着用するのがおすすめです。

なお、準喪服としてパンツスーツはマナー違反という意見もありますが、寒い冬やスカートでは立ち振る舞いが不自由な場合は、無理をしなくてもかまいません。

子どもの服装は、黒や紺の服か、制服

悩むのが子どもの服装です。親族だからといって、子ども用の喪服を用意するのは経済的ではありません。まず、通学している学校に制服があれば、それがいわば正装なのでその制服を着用しましょう。

就学前の子どもや制服のない小学生などは、男の子の場合は白無地のシャツに、黒、紺、グレーなどのズボンなど、フォーマルな印象を与えるよう服装を意識するとよいでしょう。

女の子は白いブラウスに黒や紺、グレーなどのズボンやスカートで上品にまとめるのがおすすめ。

派手ないでたちでなければ、親族の子どもの服装でとやかく言われることはありません。

親族のお手伝いが必要な場合

現在は、葬儀社にすべての用意を任せられるお通夜や葬儀のプランも増えています。都市部では、喪主様や親族も座って葬儀に出席するだけでよい場合も多いでしょう。

そんな中で親族に求められるのは、喪主を助けてお通夜・葬儀を終えること。喪主に就任するのは、故人様の配偶者や子どもなど、故人様に特に近しい人です。

大切な人を失ったばかりで、精神的にもつらい状態で通夜や葬儀を迎える人もいます。そんな喪主様やご遺族様の負担を少しでも減らすために親族のサポートは必要です。

また、地域によってはまだ親族が裏方の手伝いをするところもあります。特に、地域の結びつきが強いところや独自の風習があるところは、親族が遺族に代わっていろいろと動くところもあります。

親族が手伝いをする習慣が残っている所は、念のためにエプロンを持参するといいでしょう。エプロンは、白か黒の無地のものがおすすめです。普段使っているエプロンや柄付きのエプロンは、きれいなものでも避けましょう。

なお、全てを葬儀社に任せている場合は、親族の手伝いは不要なので無理に手伝わないようにしてください。

一般参列者に対するふるまい

参列者側から「この度はご愁傷さまでした」「いいお式でした」などの声を掛けられることがあります。

戸惑ってしまうかもしれませんが、親族としての立ち位置でしっかりと対応しましょう。具体的には「恐れ入ります」「本日はありがとうございます」などのご返答をします。

なお、参列者が多かったり故人様の社会的な地位が高かったりする場合は、遺族だけでは参列者の対応が難しいこともあるでしょう。このような場合は、親族の中で一般参列者に対応する役目を決めておくと対応がスムーズにいきます。

名刺などもまとめて受け取っておけば、香典返しをしたり個別にお礼を言ったりする場合も取りこぼしがありません。また、遺族が直接挨拶をしたい方の情報も共有しておくといいでしょう。

親族の香典相場

一般の参列者の方の香典は5千円が相場です。縁遠い親族でも、5千円を下回らないようにしましょう。

なお、夫婦で葬儀に出席する場合は、別々に香典を用意する必要はありません。

故人様の兄弟が親、自分も甥(姪)として葬儀やお通夜参列する場合は、兄弟姉妹の相場に5,000~1万円をプラスした額を包むか、兄弟姉妹の香典の相場を包み、別途供物やお花などを贈るか、など複数の選択肢があります。

詳しくは、ご遺族様と相談しましょう。

| あなたと故人様との関係 | 香典金額の相場 |

|---|---|

| 両親・義両親 | 5万円~10万円 |

| 兄弟姉妹・義理の兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| おじ、おば、その他 | 1万円~2万円 |

供物やお花について

葬儀では、親族からも供物やお花を贈ります。個別に送ることもあれば、兄弟一同、孫一同、子ども一同といった贈り方をすることもあるでしょう。

誰が、何を送るかは喪主と話し合って決めます。地域の風習がある場合はそれに従いましょう。

供物としては以下のものが一般的です。

供花

祭壇横やホールなどに飾られる供花で、その多くは背の高いスタンド花です。

スタンド花には名札を挿せるので個人名や「孫一同」といった連名でも贈ることもできます。

小規模な家族葬などでは、省略されることも増えてきました。

盛篭

缶詰、果物などが詰まった篭を供物とすることがあり、これを一般的に盛篭、または篭盛といいます。

持って帰るのが難しかったり、すぐに枯れたりしてしまうお花よりも、参列者が持ち帰ることができる盛篭を選択する場合もあります。

花輪

葬儀場の玄関先やホールの中に飾られる、背が高く大きな造花が花輪です。花輪は自宅葬儀や寺社での葬儀の際、玄関先を華やかにするための風習でした。

このため、葬儀場での葬儀が多くなった近年では減少しています。

小包

菓子折りなどを供物とする方法もあります。これは親族に限らず、どなたでもできる方法です。

小包の中身はお菓子やジュース、ビールといった飲食物が多く、葬儀用ののしをかけてもらえば立派な供物になります。

のしは白黒の水引をプリントしたものが多く、地域によっては黄白の水引です。

親族のお通夜での1日の流れ

親族のスケジュールを時系列で確認しましょう。なお、これはあくまでも一例です。葬儀社に全て任せられる場合は任せても構いません。

お通夜の40分~1時間前までに式場に到着

3親等までは、お通夜の40分から1時間前を目安に式場に入ります。自分の座る席の確認と、焼香手順などの案内があれば説明を受けます。

手伝いをする場合には持ち場につく

受付や駐車場係など、一般客のお迎えを引き受けた場合には、各種の持ち場につきます。各持ち場では、どんなことに注意すべきか、判断に迷った場合にはどうしたらよいか、同じ役割の人や、喪主様と打ち合わせしておきましょう。

指示に従い焼香を行う

お焼香の順番は、故人様との関係が深い方から始まります。焼香の順番は慣例や慣習が色濃く残っているシーンです。

一般的には故人との血の濃さ、法律的には親等によってある程度決まっています。席順にもこうした慣例が反映されているため、席の順番に従いましょう。

- 喪主

- 子供

- 両親

- 孫

- 兄弟、姉妹

- 配偶者の兄弟、姉妹

- 叔父、叔母

- 甥、姪

- その他親族

- 関係者

通夜ぶるまいに参加

通夜ぶるまいは、親族・一般客にかかわらず、参加させていただくのがマナーです。ご心労・ご負担の多いご遺族様に配慮をして、多くても1時間以内の退席が目安になります。

退席するときは遺族に寄り添う言葉を掛けてから、会場を後にしましょう。

親族としてできるお手伝い

ご遺族様のお手伝いを葬儀社が行うこともありますが、全てのことを葬儀社に頼むこともできません。

喪主様や遺族が頼みたい仕事の中には、気心のしれた人のほうが頼みやすい仕事もあるものです。

人手が不足して場合や、葬儀社には頼みにくいことがあれば、率先して引き受けるとよいでしょう。

買い出し

葬儀で意外と多く発生する仕事は、買い物です。ストッキングやお茶、お菓子が足りないなど、こまごまとしたものが足りないということも頻発します。

葬儀社の人に頼むのも、特に個人的なものの場合は気が引けるため、親族に頼みたくなります。手の空く時間があれば「何か買ってくるものはありませんか?」と一声掛けましょう。

駐車場係

葬儀場では駐車係は葬儀社側が行うのが一般的です。最近は少なくなったものの、自宅やお寺での葬儀では親族が駐車場の誘導係を行なうこともあります。

ただ、この駐車場の誘導係は慣れないとなかなか難しいもの。どのように誘導するか、きちんと打ち合わせをしましょう。また、事故やトラブルにも十分注意が必要です。

運転係

家から葬儀式場へ向かうとき、車がない方はバスやタクシーを使うことも検討されます。葬儀場から火葬場までといった移動には葬儀社がマイクロバスを手配してくれます。それに収まり切れればよいのですが、乗れない人が出た場合には、親族が車を出す場合もあります。

乗り合わせができる場合には、「私が車を出すので、乗り合わせて行きませんか?」と提案すると喜ばれるでしょう。

湯茶接待

参列者をお茶とお菓子でおもてなしする場合もあります。通夜を自宅で行う場合や通夜までの時間を自宅で過ごす場合には湯茶接待も必要です。

かつては近所の人がこうした作業を手伝ってくれていましたが、この役目を親族がやってくれると、喪主様や遺族は格段に楽になります。

子どもの面倒をみる

喪主様が子育て世代だった場合、喪主様や遺族は葬儀の準備などにかかりきりとなり、喪主様の子どもの面倒まで手が回りません。特に就学前のお子さんの場合、食事や時間つぶしも考えないといけません。

普段と違う環境ではお子さんも不安になるため、顔を知っている親族が相手をしてくれると、お子さんも遺族も安心です。

受付・帳場

通夜や葬儀の受付も親族の役割のひとつです。受付係は参列者から香典を受け取り、香典返しを渡すのが役目。帳場係は香典袋の中身を確認し、会計を行うのが役割です。

お金を扱うため、遺族としても信頼できる人に頼みたいところです。

受付も、親族の受付は顔見知りが多い親族が行うのがよいでしょう。

撮影

ご遺族様によっては、お通夜などお葬式の様子を写真に収めたいと考える方もいらっしゃいます。

ただ、以前よりも撮影の心理的なハードルは下がったとはいえ、葬儀を写真に残すことに「縁起が悪い」「不謹慎」と抵抗を感じる人もいます。ご遺族様から依頼された際に、撮影のお手伝いをするようにしましょう。

親族だからこそできる細々としたお手伝いがあります。ご遺族様や、会場に目を配り、手伝える部分があれば、ぜひ率先してご遺族様を支えましょう。

集計係

香典返しやお礼状の発送などに、「誰からいくら香典をもらったのか」や、「お供物やお花を贈ってくれた方」などをリスト化しておくと便利です。Excelなど会計ソフトを使えば管理も楽でしょう。

ご遺族様は何かと忙しいので、親族が集計係を引き受けておくと後が楽です。

通夜の後、葬儀の後と小まめに集計しておきましょう。

どうしても通夜や葬儀に出席できない場合の対処法

3親等以内の親族で、どうしても通夜や葬儀に出席できない方もいます。海外に赴任していたり、住んでいたりする場合には通夜に間に合わない場合もあるでしょう。本人は行く気があるのに、体調不良や入院中で参列できない場合もあります。

ここでは、親族が通夜や葬儀にできない場合の対応方法の一例を紹介します。

弔電や香典を送る

弔電はインターネット経由で即送れます。海外からでも送れるので、訃報を聞いたらできる限り早く送りましょう。お花やお供物付きの弔電もあります。

なお、香典を送る場合は必ず現金書留を使ってください。それ以外の方法で送ると紛失などトラブルがあった場合は対処できません。

香典はご遺族様のご自宅に送る方法と、セレモニーホールに送る方法があります。セレモニーホールへの送付をご遺族様が希望された場合は、ホールの方へ一方を入れておくといいでしょう。

弔問はできるだけ早く行く

病気で入院していたり妊婦だったりなど、どうしても行けない理由がない限り、お通夜や葬儀に参列できなかったら、できるだけ早く弔問に行きましょう。可能ならば、四十九日までに行くのがマナーです。その際、香典を事前に送っていなければ香典を持参します。

手土産は特に必要ありませんが、故人様の好物で日持ちがするものやお花などを持っていってもいいでしょう。仏式でお葬式を行なった場合、お線香もおすすめです。

まとめ

お通夜での親族の服装・ふるまい・1日の流れなどをご紹介してまいりました。基本的には一般参列者と参加するのと変わりませんが、式場への到着時間や、服装など若干の違いがあります。

お通夜の前にはご遺族様や式場の様子をよく確認して、必要に応じてお手伝いをしたいものです。

そっとご遺族様を支える親族としてのふるまいをぜひ、心がけてくださいね。